Hippokrates von Kos

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend

- Mediziner der Antike

- Namensgeber für eine Pflanzengattung

- Grieche (Antike)

- Kos

- Geboren im 5. Jahrhundert v. Chr.

- Gestorben im 4. Jahrhundert v. Chr.

- Mann

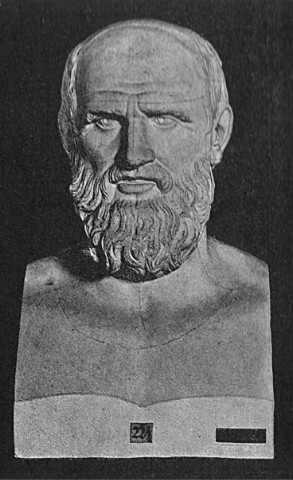

Hippokrates von Kos (altgr. Ἱπποκράτης ὁ Κῷος; * um 460 v. Chr. auf der griechischen Ägäisinsel Kos; † um 370 v. Chr. in Larisa, Thessalien) gilt als der berühmteste Arzt des Altertums.

Hippokrates wurde schon zu Lebzeiten hochverehrt. Er gilt als Begründer der Medizin als Wissenschaft. Im 2. Jahrhundert n. Chr. kam es zu einer Hippokrates-Renaissance, zu der Galen entscheidend beitrug. Koische Bronzemünzen aus der frühen römischen Kaiserzeit tragen sein Bildnis. Das Grab des Hippokrates, das im Jahre 1826 entdeckt wurde, befindet sich in der Nähe der griechischen Stadt Larisa. Aus diesem Grund wurde in Larisa ein Denkmal zu Ehren Hippokrates errichtet.

Leben

Hippokrates stammte aus dem Geschlecht der Asklepiaden, die sich selbst auf den Heilgott Asklepios zurückführten; seine Eltern hießen Heraklides und Phänarete (Φαιναρέτη).

Nach seinem Vater unterwiesen ihn u.a. auch Herodikos von Selymbria und der Philosoph Demokrit von Abdera. Offenbar reiste er als wandernder Arzt viel und weit durch Griechenland und Kleinasien. Unter anderem hielt er sich drei Jahre auf der Insel Thasos auf. Er leistete einen großen Beitrag zur koischen Ärzteschule (siehe unten). Seine Söhne Drakon und Thessalos sowie sein Schwiegersohn Polybos führten die Familientradition fort.

Corpus Hippocraticum

Das Corpus Hippocraticum besteht aus mindestens 61 Schriften, die aus dem 5. Jh. v. Chr. bis zum 1. Jh. n. Chr. stammen und von vielen unterschiedlichen Personen verfasst wurden. Keins der Werke lässt sich mit Sicherheit dem historischen Arzt Hippokrates von Kos zuweisen, jedoch ist bei denjenigen, die sich in seine Lebzeit datieren lassen, die „Echtheit“ möglich und wird bis heute als „Hippokratische Frage“ oft diskutiert. Zu diesen zählen insbesondere die Epidemien I und III, das Prognostikon und die Traktate Über die heilige Krankheit und Über die Umwelt. Ebenso gelten auch die chirurgischen Abhandlungen De fracturis und De articulis als Werke des 5. Jh. v. Chr.

Allen Texten des Corpus Hippocraticum ist der ionische Dialekt gemein sowie das allgemeine Bestreben um eine Medizin, die auf der vernunftgemäßen Naturbeobachtung basiert. Adressaten sind teils Ärzte, teils medizinische Laien. Manche Schriften haben aufklärerischen und polemischen Charakter, andere geben in knapper, listenartiger Form Therapieanweisungen, einige enthalten Aufzeichnungen von Krankengeschichten, wieder andere sollen dem Arzt beim Erstellen von Prognosen helfen.[1]

Viele der Schriften erklären die Entstehung von Krankheiten aus dem Ungleichgewicht von Körpersäften (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, z.T. auch Wasser). Die Therapie nahm der Arzt durch Lebensumstellung, Diät, Arzneimittel und operative Eingriffe vor. Aus der hippokratischen Säftelehre waren zahllose Behandlungsmaßnahmen begründet, insbesondere die bis in die frühe Neuzeit übliche Anwendung von Aderlässen, Schröpfköpfen und Abführmitteln.

Nachwirken

Der griechische Arzt Galen entwickelte die Viersäftelehre weiter und begründete auf deren Basis auch die Temperamentenlehre. Er nahm außerdem einen Zusammenhang zwischen Körperbau und Charakter an, der sich auch schon in manchen hippokratischen Schriften zeigt. Ähnliche Ansichten haben auch moderne Psychologen und Psychiater wie Carl Gustav Jung und Ernst Kretschmer vertreten und entsprechende Typenlehren entwickelt.

Dass die pathologischen Vorstellungen der Hippokratiker heute nur noch historischen Wert haben, mindert die Anerkennung der Ärzteschule von Kos durch ihre heutigen Fachkollegen nicht. Hippokrates forderte vom Arzt körperliche und geistige Hygiene, persönliche Integrität, Vorsicht, Empathie und analytisches Denken. Die hippokratische Lehre, ein Arzt habe sich auf sorgfältige Beobachtung, Befragung und Untersuchung zu stützen und seine Diagnose und Therapie systematisch zu erarbeiten, mutet recht aktuell an (vgl. Evidenzbasierte Medizin). Die Wertschätzung der Anamnese (Vorgeschichte), der Lebensumstände und seelischen Situation des Patienten wird von der modernen Medizin uneingeschränkt fortgesetzt.

Der Eid des Hippokrates ist das erste bekannte sittliche Grundgesetz des Arztberufes.

Die Platane des Hippokrates liegt zwischen der Burg und der Hadji-Hassan-Moschee in Kos Stadt. Hippokrates soll unter diesem Baum gelehrt haben, der danach fast 2500 Jahre alt wäre. Tatsächlich ist er aber nur rund 500 Jahre alt.[2] Heute wird der Baum mit Metallschienen gestützt.

Charles Plumier benannte 1703 eine Gattung der Pflanzenfamilie der Spindelbaumgewächse (Celastraceae) zu Ehren Hippokrates' von Kos Coa.[3] Carl von Linné änderte diesen Namen 1737 in Hippocratea.[4][5]

Auch das Facies hippocratica (charakteristischer Gesichtsausdruck bei sterbenden oder schwerst kranken Patienten) geht auf Hippokrates zurück.

Siehe auch

- Thesaurus Linguae Graecae (Hamburg)

Literatur

- Hippokrates: Works. (Opera) [Werke] Übersetzt von Francis Adams (englisch) http://etext.library.adelaide.edu.au/h/hippocrates/h7w/

- Hippokrates: Sämtliche Werke. Übersetzt und ausführlich kommentiert von Robert Fuchs. Verlag H. Lüneburg, München 1895-1900

- Die Werke des Hippokrates. Die hippokratische Schriftensammlung in neuer deutscher Übersetzung, herausgegeben von Richard Kapferer und Georg Sticker, I-V, Stuttgart 1933 bis 1940

- Werner Golder: Hippokrates und das Corpus Hippocraticum. Eine Einführung für Philologen und Mediziner, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007, ISBN 978-3-8260-3335-3

- Jutta Kollesch und Diethard Nickel: Antike Heilkunst – Ausgewählte Texte, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1994, ISBN 978-3-15-009305-4

Weblinks

- Literatur von und über Hippokrates von Kos im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Michael Boylan: Eintrag in der Internet Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)

- Liste der Schriften des Corpus Hippocraticum auf gottwein.de

- Werke von Hippokrates: Text, Konkordanzen und Frequenzliste

Einzelnachweise

- ↑ Carolin M. Oser-Grote: Aristoteles und das Corpus Hippocraticum. Die Anatomie und Physiologie des Menschen. Steiner, Stuttgart 2004, ISBN 3-515-06823-6, S. 20 books.google

- ↑ Baedecker Allianz Reiseführer: Kos. Verlag Karl Baedecker, 3. Auflage 2007, S. 151

- ↑ Charles Plumier: Nova Plantarum Americanarum Genera. Leiden 1703, S. 8 books.google

- ↑ Carl von Linné: Critica Botanica. Leiden 1737, S. 87 books.google

- ↑ Carl von Linné: Genera Plantarum. Leiden 1737, S. 363 books.google

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Hippokrates von Kos |

| ALTERNATIVNAMEN | Hippokrates |

| KURZBESCHREIBUNG | griechischer Arzt |

| GEBURTSDATUM | um 460 v. Chr. |

| GEBURTSORT | Kos |

| STERBEDATUM | um 375 v. Chr. |

| STERBEORT | Larisa, Thessalien |