Nördliche Adria: Zusammenbruch der Räuber-Beute-Beziehungen ab den 1950er-Jahren

Bio-News vom 25.09.2024

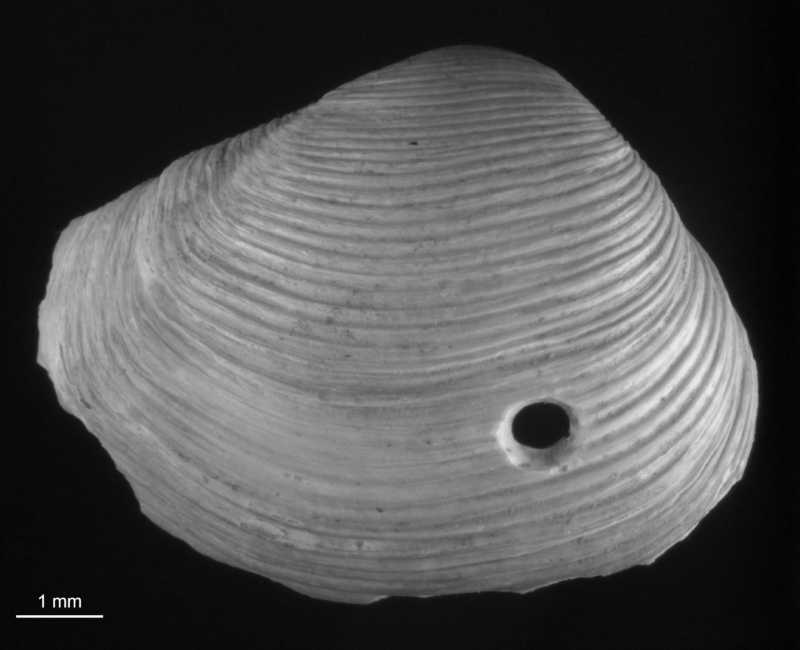

Raubschnecken bohren Löcher in die Schalen ihrer Beutetiere. Über diese Bohrlöcher gelang es einem Forschungsteam unter der Leitung des Paläontologen Martin Zuschin von der Universität Wien, eine Zeitreihe der Räuber-Beute-Beziehungen in der nördlichen Adria über die vergangenen Jahrtausende zu erstellen. Dabei zeigte sich, dass die menschlichen Einflüsse ab den 1950er-Jahren zu einem Zusammenbruch der Räuber-Beute-Beziehungen führten. Die Studie wurde aktuell im Journal Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht.

Fressen und gefressen werden – Räuber-Beute-Interaktionen – sind zentrale Vorgänge in den marinen Ökosystemen. Wie auch die marinen Ökosysteme selbst können diese Beziehungen durch menschliche Einflüsse gestört werden, unter anderem durch die globale Erwärmung, die Abnahme des pH-Wertes (Versauerung) und den Nährstoffüberschuss infolge von Düngemitteln und Abwässern, aber auch durch die Fischerei, insbesondere mit Schleppnetzen, und das Einschleppen fremder Arten.

„Es ist bekannt, dass der Verlust von räuberischen Wirbeltieren wie Fischen und Meeressäugern, die zu den Top-Räubern zählen, die gesamte darunter liegende Nahrungskette beeinflusst“, erklärt der Paläontologe Martin Zuschin, Erstautor der im Journal Proceedings of the Royal Society B veröffentlichten Studie. Wenn die räuberischen Organismen fehlen, können sich andere Arten verstärkt vermehren und das ganze Nahrungsnetz kippen: "In den ohnehin auch wärmeren und nährstoffreichen Gewässern häufen sich dann beispielsweise Algen oder Quallen, was auch heuer im Mittelmeer wieder ersichtlich wurde", so der Leiter des Instituts für Paläontologie an der Universität Wien.

Publikation:

Zuschin M, Nawrot R, Dengg M, Gallmetzer I, Haselmair A, Kowalewski M, Scarponi D, Wurzer S, Tomašových A.

Human-driven breakdown of predator–prey interactions in the northern Adriatic Sea

Proc. R. Soc. B 291: 20241303 (2024)

DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2024.1303

Räuber-Beute-Interaktionen über lange Zeiträume

Bisher fehlten jedoch lange ökologische Zeitreihen, um nachzeichnen zu können, wie die Räuber-Beute-Interaktionen über die Jahrtausende hinweg auf die immer stärkeren menschlichen Einflüsse reagiert haben, und auch die Räuber-Beute-Beziehungen zwischen wirbellosen Tieren wie Muscheln und Schnecken waren in dieser Hinsicht kaum erforscht worden. In der nun veröffentlichten Studie konnten diese Lücken mithilfe räuberischer Schnecken und ihrer Bohrlöcher geschlossen werden: „Die Raubschnecken bohren eindeutig zuordenbare Löcher in die Schalen ihrer Beutetiere – und diese Spuren sind tatsächlich die wichtigste Datenquelle für Räuber-Beute-Interaktionen in der Erdgeschichte“, erklärt Zweitautor Rafal Nawrot von der Universität Wien.

In der Studie untersuchte das internationale Team in den Sedimenten der nördlichen Adria, wie viele Muschelschalen Bohrlöcher aufwiesen: Die Paläontologinnen und Paläontolologen entnahmen dafür Bohrkerne aus dem Meeresbecken, datierten radiometrisch die Schalen der Weichtierfauna in diesen Sedimentkernen und zählten die Häufigkeit von räuberischen Bohrspuren in den Schalen.

Bei früheren Untersuchungen der Forschungsgruppe hatte sich bereits gezeigt, dass die Zahl der Räuber-Beute Interaktionen in der Nordadria im Holozän, das vor etwa 11.000 Jahren mit dem Ende der letzten Eiszeit begann, zuerst zugenommen hat: Der Meeresspiegel stieg in der Warmzeit, die Ökosysteme in größeren Wassertiefen wiesen mehr Nährstoffe auf und die Raubschnecken bohrten fleißig. „Der menschliche Einfluss reicht bis in die Römerzeit zurück, doch der wirklich große Impakt kam erst im 20. Jahrhundert“, so Zuschin. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, so frühere Studien der Arbeitsgruppe, veränderte sich die Zusammensetzung der bodenlebenden Artengemeinschaft im gesamten nördlichen Adriabecken in Reaktion auf die Belastungen durch den Menschen drastisch.

Raubschnecken unter Druck

Anhand der jetzigen Untersuchung zeigte sich, dass davon auch die Räuber-Beute-Beziehungen betroffen waren; die Raubschnecken waren seit der Mitte des 20. Jahrhunderts massiv unter Druck, was vor allem auf die Fischerei und hier insbesondere auf die Schleppnetzfischerei zurückzuführen ist: „Die Häufigkeit räuberischer Bohrspuren ist seit der Mitte des 20. Jahrhunderts massiv zurückgegangen – es gab in den vergangenen Jahrzehnten immer weniger räuberische Schnecken und immer mehr der weniger bevorzugten Beutetiere“, erklärt Nawrot. Diese Ergebnisse stimmen mit Daten überein, die die erhebliche Ausbeutung der Meeresressourcen auf höheren trophischen Ebenen – also von Fischen und Meeressäugern – in der Region belegen. "Darüber hinaus können wir zeigen, dass sich die starke Vereinfachung des Nahrungsnetzes, die in der Nordadria im späten 19. Jahrhundert einsetzte, seit Mitte des 20. Jahrhunderts weiter beschleunigt hat – es kam unter den wirbellosen Tieren zu einem regelrechten Zusammenbruch der Räuber-Beute-Beziehungen", so Nawrot.

„Die Schleppnetzfischerei schädigt die Weidegänger und die Räuber am meisten“, erklärt Adam Tomašových, Paläontologe an der Slowakischen Akademie der Wissenschaften und Research Fellow an der Universität Wien, "sie verschwanden daher zugunsten von Tieren, die im Sediment leben oder sich aus der Wassersäule ernähren – beispielsweise wurden Muscheln wie die Korbmuschel, die gut mit Umweltveränderungen zurechtkommt, größer und häufiger." Die so verarmte Bodenfauna kann dann zunehmend die gewohnten Ökosystemleistungen nicht mehr erbringen.

Laut den Forscherinnen und Forschern ist zu erwarten, dass die gegenwärtige Erwärmung der Meere den Druck auf die Nahrungsnetze der marinen Ökosysteme weiter erhöht: „Die Reduktion der Treibhausgase wird immer dringender – aus ökologischer Perspektive ist es schwer verständlich, dass man nicht rascher weitreichende Maßnahmen setzt“, sagt Zuschin. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sei dies kurzsichtig, so der Wissenschaftler: „Schließlich ist ein zerstörtes Ökosystem – ein Mittelmeer ohne Tourismus oder Fischerei – in Wahrheit extrem teuer.“

Diese Newsmeldung wurde mit Material der Universität Wien via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.