Theodor von Bischoff

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:GND in Wikipedia weicht von GND in Wikidata ab

- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden

- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden

- Anatom

- Physiologe

- Mediziner (19. Jahrhundert)

- Hochschullehrer (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)

- Hochschullehrer (Justus-Liebig-Universität Gießen)

- Hochschullehrer (Ludwig-Maximilians-Universität München)

- Mitglied der Leopoldina

- Mitglied der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften

- Auswärtiges Mitglied der Royal Society

- Deutscher

- Geboren 1807

- Gestorben 1882

- Mann

- Rektor der Universität Gießen

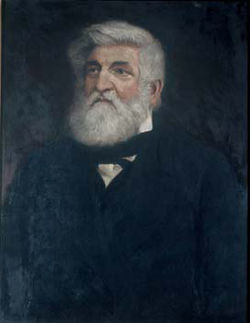

Theodor Ludwig Wilhelm von Bischoff (* 28. Oktober 1807 in Hannover; † 5. Dezember 1882 in München) war ein deutscher Anatom und Physiologe.

Er studierte ab 1826 in Bonn Medizin und promovierte anschließend. Nach seiner Assistenzzeit wurde er Professor für Anatomie in Heidelberg. 1843 wurde Bischoff als Professor für Physiologie an die Universität Gießen berufen, wo er den Aufbau und bis 1855 die Betreuung des Anatomischen und Physiologischen Institutes übernahm. Später folgte er dem Ruf für eine Professur für Anatomie und Physiologie nach München (1856-1878). Er schuf wichtige Grundlagen in den Forschungsbereichen Physiologie und Embryologie. Er entdeckte den Sinn des Menstruationszyklus (die Bereitstellung eines befruchtungsreifen Eies) und lieferte wichtige Beiträge zur Ei-Entwicklung von Hund, Kaninchen u.a. Vom Darwinismus hielt er nichts und lehnte Ernst Haeckels embryologische Deutungen scharf ab.

Für seine Forschungen zeichnete ihn die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft mit dem Soemmering-Preis aus. Im Jahr 1843 wurde er außerdem zum Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina gewählt.

Der insbesondere weiblichen Nachwelt blieb Bischoff jedoch wegen seines vehementen Eintretens gegen ein Medizinstudium für Frauen in Erinnerung. Bischoff schloss aus Ergebnissen der vergleichenden Gehirn- und Schädelanatomie die intellektuelle Unzulänglichkeit der Frau für ein Studium und die Ausübung eines akademischen Berufes. Im Besonderen verweigerte er Frauen den Zugang zur Medizin, was er 1872 so begründete: „Die Beschäftigung mit dem Studium und die Ausübung der Medicin widerstreitet und verletzt die besten und edelsten Seiten der weiblichen Natur, die Sittsamkeit, die Schamhaftigkeit, Mitgefühl und Barmherzigkeit, durch welche sich dieselbe vor der männlichen auszeichnet.“ Bischoff war zudem der Meinung, dass Frauen auch vom Körperlichen her nicht zur Ausübung des Arztberufes geeignet seien, wobei er sich auf Messungen an Skelett, Kreislauf, Muskeln u.a. berief. Mit heute und auch zu seiner Zeit zweifelhaften naturwissenschaftlichen Methoden und ebenso viel ideologischem Aufwand trug Bischoff dazu bei, die alten geschlechtsspezifischen und hierarchischen Rollenmuster zu bewahren. Er reagierte dabei (auch unterstützt von seinem Nachfolger Nikolaus Rüdinger) auf Frauenemanzipations-Bestrebungen, zugleich regten seine Schriften auch Gegenschriften an, u.a. Hedwig Dohm Die Antifeministen. Vgl. auch Carl Brühl (Wien).

Theodor von Bischoff war einer von vielen angesehenen Wissenschaftlern seiner Zeit, die gegen Frauen an Universitäten eintraten, es gab aber auch zahlreiche Professoren, die sich in der Studie von Arthur Kirchhoff Die Akademische Frau (1897) für eine Zulassung von Frauen zum Studium äußerten. Nach 1900 wurden Frauen nach und nach auch in den Ländern des Deutschen Reiches zum Studium zugelassen (in Bayern 1903, in Württemberg 1904, in Sachsen 1906, in Thüringen 1907, in Hessen und Preußen 1908 und in Mecklenburg 1909).

Quellen

- Glaser, Edith: "Sind Frauen studierfähig?" Vorurteile gegen das Frauenstudium. In: Kleinau, Elke; Opitz, Claudia (Hg.): Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung Bd. 2

- Voß, Heinz-Jürgen: Making Sex Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Transcript Verlag, Bielefeld, 2010.

Literatur

- Robert Ritter von Töply: Bischoff, Theodor Ludwig Wilhelm. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 46, Duncker & Humblot, Leipzig 1902, S. 570.

- Friedrich Mattick: Bischoff, Theodor von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, ISBN 3-428-00183-4, S. 264–266 (Digitalisat).

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Bischoff, Theodor von |

| ALTERNATIVNAMEN | Bischoff, Theodor Ludwig Wilhelm von |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Anatom und Physiologe |

| GEBURTSDATUM | 28. Oktober 1807 |

| GEBURTSORT | Hannover |

| STERBEDATUM | 5. Dezember 1882 |

| STERBEORT | München |