Wie symbiotische Bakterien mit großen Umweltveränderungen umgehen

Bio-News vom 04.06.2024

Mondmuscheln, unscheinbare Bewohner des Meeresbodens und eine der artenreichsten Tiergruppen im Ozean, brauchen Bakterien als Symbionten, um zu überleben. Forschende beschreiben nun die evolutionäre Reise dieser winzigen Untermieter.

Angesichts einer sich drastisch verändernden Umwelt nach der Schließung des Isthmus von Panama entwickelten sie Fähigkeiten im Stoffwechsel, um zu überleben. Solche Anpassungsstrategien von Bakterien geben Einblicke in deren möglichen Reaktionen auf eine sich verändernde Umwelt, wie sie auch durch menschliche Aktivitäten verursacht wird.

Publikation:

Isidora Morel-Letelier, Benedict Yuen, A. Carlotta Kück, Yolanda E. Camacho-García, Jillian M. Petersen, Minor Lara, Matthieu Leray, Jonathan A. Eisen, Jay T. Osvatic, Olivier Gros, and Laetitia G. E. Wilkins

Adaptations to nitrogen availability drive ecological divergence of chemosynthetic symbionts

PLOS Genetics (2024)

DOI: 10.1371/journal.pgen.1011295

Es ist kompliziert zu erforschen, wie sich die Umwelt auf die Evolution von Tieren auswirkt, denn die meisten Tiere vermehren sich nur langsam und verhalten sich sehr komplex. Mikrobiologen haben hier einen Vorteil: Bakterien vermehren sich schnell, was die Untersuchung ihrer Evolution wesentlich erleichtert.

Der Isthmus von Panama bietet ein natürliches Experiment

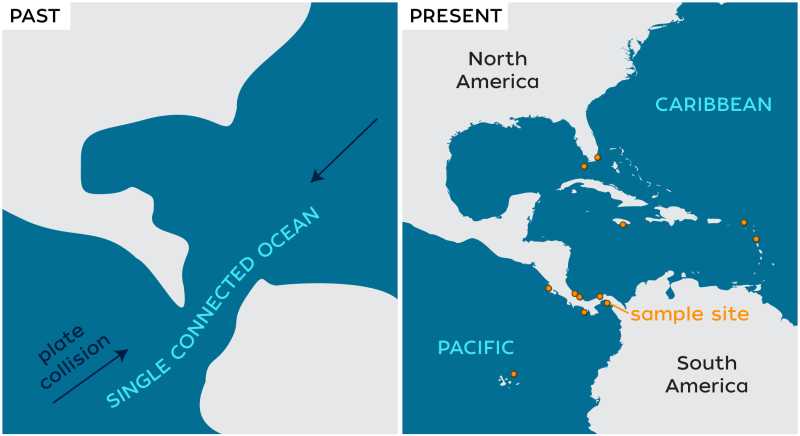

Laetitia Wilkins und ihr Team am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen untersuchen die bakterielle Evolution in einem ganz besonderen Rahmen: dem Isthmus von Panama. Diese Landmasse verbindet Nord- und Südamerika und trennt damit den Pazifischen Ozean vom Karibischen Meer. Sie ist ein idealer Ort für die Beobachtung der Evolution „in Echtzeit“. Als sich der Isthmus vor 2,8 MIllionen Jahren schloss, führte das zu erheblichen Veränderungen in der Meeresumwelt auf beiden Seiten. Die karibische Seite wurde wärmer, salzhaltiger und nährstoffärmer, während der tropische Ostpazifik schwankende Temperaturen, starke Gezeiten und einen hohen Nährstoffgehalt aufweist. Diese unterschiedlichen Bedingungen zwangen die Meeresbewohner, unterschiedliche Überlebensstrategien zu entwickeln.

Mondmuscheln und ihre symbiotischen Bakterien: Evolutionäre Partner

Mondmuscheln (Lucinidae) leben sowohl in den karibischen als auch in den pazifischen Gewässern rund um den Isthmus von Panama. Die mindestens 400 Millionen Jahre alte Familie bewohnt verschiedenste Lebensräume, von malerischen Stränden bis in die dunkle Tiefsee. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt im Inneren: In ihren Kiemen leben symbiotische Bakterien, die sie bei der Ernährung unterstützen. Die Partnerschaft ist so eng, dass die Muscheln ohne ihre kleinen Gefährten nicht überleben könnten.

Im Gegensatz dazu scheinen die symbiotischen Bakterien nicht auf die Muscheln angewiesen zu sein. Sie können auch frei im Meeresboden leben. Dadurch können sie mit anderen Bakterien in Verbindung treten und genetisches Material mit ihnen austauschen, was als horizontaler Gentransfer bezeichnet wird. Gemeinsam mit ihrer schnellen Vermehrung hilft ihnen das, sich rasch an ihre Umwelt anzupassen.

„Wir wollten herausfinden, wie sich diese symbiontischen Bakterien an die unterschiedlichen Umweltbedingungen auf beiden Seiten des Isthmus angepasst haben,“ sagt Isidora Morel-Letelier, die die Studie im Rahmen ihrer Doktorarbeit zusammen mit Benedict Yuen durchgeführt hat. Dafür reiste das Team nach Panama, um Muscheln zu sammeln, die DNA der symbiontischen Bakterien in ihren Kiemen zu analysieren und so Unterschiede in ihren Genomen festzustellen.

Unterschiedliche Anpassung in der Karibik und im Pazifik

Morel-Letelier stellte fest, dass die symbiotischen Bakterien auf beiden Seiten des Isthmus sehr unterschiedlich auf die Herausforderung reagieren: Diejenigen in der Karibik waren in der Lage, Stickstoff zu fixieren. Jene im konnten das nicht. „Leben ohne Stickstoff ist nicht möglich. Da es in der Karibik nur sehr wenig Nitrat – eine leicht nutzbare Form des Stickstoffs – gibt, brauchen die Bakterien andere Quellen für diesen Nährstoff. Stickstoff zu fixieren ermöglichte es ihnen wahrscheinlich, dort zu überleben. Die pazifischen Symbionten hingegen haben dieses Problem nicht, weil in ihrer Umwelt zehnmal mehr Nitrat vorhanden ist, als in der Karibik," erklärt Morel-Letelier.

Es gibt noch mehr genetische Unterschiede. Die Bremer Forschenden entdeckten einzigartige Gene, die bei den pazifischen, nicht aber bei den karibischen Symbionten vorhanden waren. So haben die Symbionten im Pazifik beispielsweise die Fähigkeit, Gammapolyglutamat (eine Speicherverbindung, die von Bakterien bei Nährstoffmangel produziert wird) oder bestimmte Substanzen zur Elektronenübertragung (ETF-Dehydrogenasen, die bei Kälte und Sauerstoffarmut gebildet werden), herzustellen. „Diese Gene helfen den Symbionten wahrscheinlich, mit den im Vergleich zur Karibik stärkeren jahreszeitlichen Schwankungen der Nährstoff-, Temperatur- und Sauerstoffwerte im Pazifik zurechtzukommen“, so Morel-Letelier.

Eine einzigartige evolutionäre Reise

Woher haben die karibischen Symbionten die für die Stickstofffixierung erforderlichen Gene? Um diese Frage zu beantworten, verglichen die Forschenden des Max-Planck-Instituts die Genome der Symbionten am Isthmus von Panama mit denen anderer Mondmuschel-Symbionten aus der ganzen Welt. „Es scheint, dass deren letzter gemeinsamer Vorfahre keinen Stickstoff fixieren konnte. Sehr wahrscheinlich wurde diese Fähigkeit erst später und nur von Symbionten erworben, die in einer nährstoffarmen Umgebung landeten“, erklärt Morel-Letelier. Dieser Befund unterstreicht die entscheidende Rolle, die die Umwelt für die bakteriellen Evolution spielt. „Die Mondmuschel-Symbionten erhielten die Gene für die Stickstofffixierung wahrscheinlich von einem anderen Symbiontenstamm durch horizontalen Gentransfer“, so Morel-Letelier.

Nun gilt es, die symbiotische Beziehung zwischen diesen Bakterien und ihren Wirten besser zu verstehen. „Ich möchte gerne herausfinden, ob die neuen Stoffwechselfähigkeiten der Bakterien, wie etwa die Fixierung von Stickstoff, den Muscheln dabei helfen, in der Umwelt zu überleben, und ob die Muscheln aktiv die bakteriellen Kandidaten auswählen, die am besten für ein Zusammenleben geeignet sind“, sagt Morel-Letelier.

„Dank unserer Untersuchung verstehen wir nun besser, wie Bakterien auf Umweltveränderungen reagieren können. Wir vermuten, dass sich Bakteriengemeinschaften auch schon an anthropogene Veränderungen anpassen, wie beispielsweise den Eintrag von überschüssigen Nährstoffen aus der Landwirtschaft in die Küstengewässer“, erläutert Gruppenleiterin Laetitia Wilkins.

Diese Newsmeldung wurde mit Material des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.